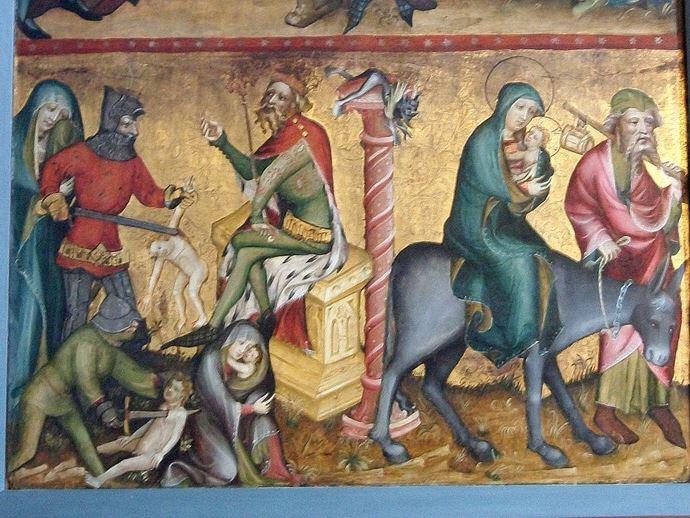

Das Abblasen der Krippe

Abblasen der Krippe

Den nächsten Gottesdienst zum "Abblasen der Krippe" feiern wir in der Quecker Kirche am 12. Januar 2020 um 18.30 Uhr.

Der weihnachtliche Schmuck in unseren Kirchen soll nicht sang- und klanglos verschwinden. Deshalb hat unser Pfarrer den Gottesdienst zum "Abblasen der Krippe" erfunden. Zum 20. Mal blasen und singen wir mit allen Chören und Organisten der Pfarrei in der Quecker Kirche die Krippe ab.

Angelehnt ist der Begriff "Abblasen" an eine alte Tradition der Türmer. Türmer wohnten auf Kirchtürmen oder Stadttürmen. Sie hatten die Turmuhr zu warten, hielten Feuerwache und bliesen die Stunden ab. Das heißt: Sie bliesen zur vollen Stunde mit ihrem Zinken oder mit der Trompete einen Choral vom Turm. In Usingen im Taunus sind die Türmer von 1578 bis 1860 lückenlos nachweisbar sind. Der letzte Türmer in Schlitz war Johann Georg Hess, der 1815 seinen Dienst antrat.

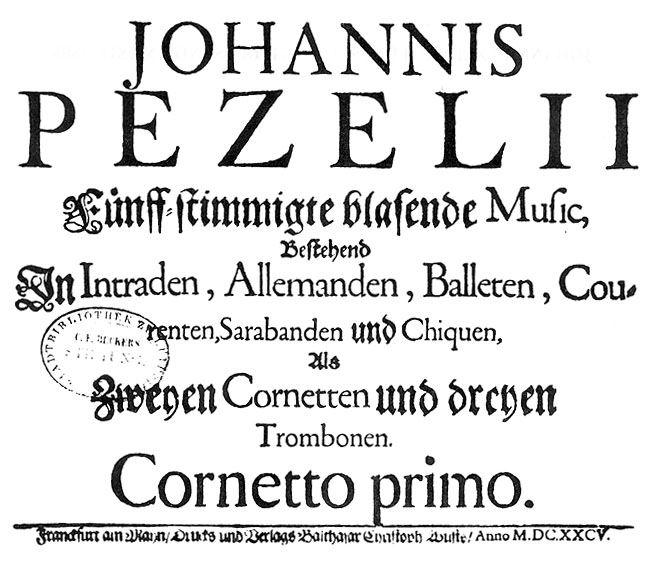

Die Türmer waren in der Regel als Musiker auch bei den Gottesdiensten engagiert. Berühmte Türmer oder Stadtpfeifer waren Johann Pezelius und Gottfried Reiche in Leipzig. Sie komponierten Musikstücke für das Abblasen der Stunden, die noch heute zum Repertoire eines guten Posaunenchores gehören.

Mit dieser alten Tradition der Bläser ist das Abblasen der Krippe lose verbunden.

Was ist das "Abblasen der Krippe"?

Das "Abblasen der Krippe", das am 21. Januar 2001 erstmals in unserer Kirche stattfand und eine Idee unseres Pfarrers ist, nimmt eine alte Tradition der Bläser auf. Auf den Türmen der mittelalterlichen Städte hatten Türmer die Aufgabe die Stunden abzublasen und zu Festtagen einen christlichen Choral zu spielen. Unter den Türmern waren große Musiker, wie z. B. der Leipziger Stadtpfeifer Johann Pezelius und Gottfried Reiche.

Woher das "Abblasen der Krippe" kommt

Die Bezeichnung "Abblasen der Krippe" hat Pfarrer Pierre Bouvain erfunden. Aber damit soll an eine alte Tradition der barocken Bläsermusik angeknüpft werden: das Stundenabblasen. Vom 14. bis ins 19. Jahrhundert hinein taten auf den Türmen von Städten und Burgen sogenannte Türmer ihren Dienst. Von den Türmern wurde als wichtigste Fertigkeit das Blasen der Trompete erwartet. Freilich nicht zur Ergötzung der städtischen Bürgerschaft, sondern in genau geregeltem Signaldienst hatte der Türmer seine ursprüngliche Aufgabe. Er hatte Reiter zu melden und musste auch die Turmuhr aufziehen und stellen.

Tradition der Stadtpfeifer

Beim Stundenabblasen wurden einerseits Choräle gespielt, andererseits komponierten die Stadtpfeifer aber auch eigene Melodien. Den Stadtpfeifern verdanken wir wichtige Werke der barocken Bläsermusik. Johannes Pezelius (1639-1694) war als Leipziger Stadtpfeifer ein berühmter Musiker und Komponist. Er gab in Leipzig 1670 seine eigenen Kompositionen unter dem Titel "Hora decima musicorum Lipsiensium oder Musikalische Arbeit zum Abblasen um 10 Uhr Vormittage in Leipzig" heraus.

Eine löbliche Gewohnheit

Einer seiner Nachfolger im Amt des Leipziger Stadtpfeifers wurde Gottfried Reiche (1667-1734). Das Abblasen sei eine "löbliche Gewohnheit" zu Gottes "Ehren und des Nächsten nützlicher Vergnügung" schrieb Reiche, als er 1669 sein Werk "Vier und zwanzig Neue Qautricinia ... auff das sogenannte Abblasen auf den Rathäusern oder Türmen" in Leipzig herausgab. Beide Werke vereinen herrliche Kompositionen aus der Blütezeit deutscher Turmbläsermusik.

Stundenabblasen auch in Schlitz

Das Abblasen war nicht nur in großen Städten etabliert. Auch in Schlitz gab es das Amt des Türmers. Der letzte, der diese Funktion auf dem Schlitzer Kirchturm ausübte, war Johann Georg Hess. Hess, 1780 in Hersfeld geboren, trat 1816 als "Türmer und Musikus" in den Dienst der Standesherrschaft, der Stadt und der Kirche in Schlitz. Als Wohnhaus kaufte er das Haus Ringmauer 9, das noch heute steht. Von Johann Georg Hess ist ein umfangreiches Tagebuch und die Dienstanweisung für sein Amt erhalten. Aus der Dienstanweisung geht hervor, dass Hess als Türmer zuerst "die Kirchenuhr gehörig in Gang zu halten hatte". Sodann sollte er das Abblasen auf dem Kirchturm verrichten. Dazu hatte er zu bestimmten Tageszeiten Danklieder und passende Choralmelodien vom Turm herab zu spielen. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, bei den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen die Orgel mit Klarinetten und Posaunen zu begleiten. Das Turmblasen durfte nur bei strenge Kälte oder heftigem Sturmwind unterbleiben.

Mit der Industrialisierung veränderte sich das Bild der Städte die Funktion des Türmers wurde abgeschafft. In Schlitz allerdings erlebte das "Turmblasen" eine Renaissance.

Am 1. März 1857 gab Graf Carl von Schlitz g. v. G. dem damaligen Kapellmeister Reinhardt den Auftrag, das Turmblasen wieder aufzunehmen: Im einzelnen bestanden die Aufgaben darin: "1. Die Musikanten haben täglich morgens früh, sowie Sonnabends abends, Christabend und Sylvesterabend einen Choral zu blasen. 2. Dieselben bedienen sich hierbei des beifolgenden Notensatzes und des nachstehenden Schemas." Das Schema gibt dann genau an, welche Lieder an welchen Tagen zu spielen sind (deutsch und gründlich); samstags Abend musste "Ach bleib mit deiner Gnade" geblasen werden. Graf Carl bezahlte übrigens seinerzeit diese Bläserdienste mit jährlich 100 Gulden.

Pierre Bouvain, 2007

Das "Abblasen der Krippe" seit 2001

|

10.01.2016 |

Der Erdkreis macht sich auf |

|

08.01.2015 |

Meine Augen haben deinen Heiland gesehen |

|

12.01.2014 |

Zwischen Weihnachtstraum und Alltag |

|

13.01.2013 |

"Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land" |

|

08.01.2012 |

"Dass ich auch komme, um es anzubeten." |

|

09.01.2011 |

"Und die Hirten kehrten wieder um ..." |

|

10.01.2010 |

"Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und flieh!" |

|

11.01.2009 |

"Dem Stern folgen" |

|

13.01.2008 |

Als aber die Zeit erfüllt war (Galater 4,4). In welcher Zeit leben wir? Was bedeutet die Geburt Jesu für unsere Zeit? |

|

14.01.2007 |

Herbei, o ihr Gläubigen |

|

15.01.2006 |

O König aller Ehren |

|

16.01.2005 |

Christus mansionem benedicat |

|

18.01.2004 |

Meine Augen haben deinen Heiland gesehen |

|

19.01.2003 |

Ehre sei Gott in der Höhe |

|

20.01.2002 |

O Jesu Christe, wahres Licht |

|

21.01.2001 |

Unter einem guten Stern |